Has U.S. Income Inequality Really Increased?

by Alan Reynolds

Introduction

・2006の二月にエコノミスト誌は、Thomas Piketty and Emmanuel Saezを引用して、上位1%の所得シェアが60年代や70年代の8%から15%に上昇したと述べた

・六月には、25年間に渡る所得集中のトレンドがあると述べた

・その他のエコノミスト(CBOを含む)も納税データに基づいて推計を試みた

・その推計結果には大きな違いがあった

・上位1%の所得を何と見做すか(分子)、全体の所得を何と見做すか(分母)で違いがあったからだ

・考えられる最も広範な所得の定義を上位1%に用い、最も狭い所得の定義を全体の所得に用いれば、上位1%の所得シェアは大きくなるし、上昇することになるからだ

・Piketty-Saezの2001の研究はメディアで最もよく引用されていた

Tax Rate Cuts and the Conversion of Corporate to Individual Income

・エコノミスト誌は上位1%の所得シェアの上昇を連続したトレンドだと述べたが、それは事実ではない

・上位1%の所得は、税制が変更された時に大きく変化している

・Piketty and Saezは、はっきりと述べている

・所得シェアの上昇の大部分は、1986のTax Reform Actの後の1987、1988の二年間に集中して起こっていると

・最高税率が50%だった1985、1986年には9.1%だった上位1%の所得が、1988年に13.2%に上昇している

・それはこの二年の間に突然格差が拡大したのではない

・それまでは法人所得として申告されていた所得が個人所得として申告されるようになった

・多くの研究が示すように最高税率が引き下げられる時、納税申告される所得も増加する

・この急激な増加の理由は、Saez自身も含めて、エコノミストにはよく知られている(Piketty-Saezの推計を引用するジャーナリストの口からは決して語られることはないが)

・「理由ははっきりしているように思われる」とSaezは2004年に書いている

・1986から1988にかけての急激で前例のない所得の上昇はちょうどその間に起こった最高税率の下落に関連していると

・続けて、彼の説明によると、「法人納税申告(businesses reporting as C-corporations)から個人納税申告(businesses reporting as S-corporations and other business structures)への申告の切り替え」であると

・以下引用

・1980年代以前にはS-corporation incomeは極めて小さかった

・標準的なC-corporation formが高額所得の個人事業主にはより魅力的だった

・個人最高税率は法人税率よりずっと高く、キャピタルゲインへの税率は相対的に低かったから

・S-corporation incomeは1986から1988に急激に上昇し、その後ゆっくりと上昇した

・TRA1986の直後のS-corporation incomeの急激な上昇の大部分は確実に、低い個人税率の恩恵を受けるためのCからSへの形態の変更の反映だ

・引用終わり

・1986の前の1981のEconomic Recovery Tax Actの時にもS-corporation incomeの上昇が起こっている

・1981から1984の間の高所得層の所得シェアの上昇はS-corporation incomeの上昇が原因であるとSaezは述べる

・1970年代の後半には、最高税率は70%だった

・法人税率は46%だった

・1981と1986に個人税率が下げられた時、法人申告されていた事業所得をS-corporations,limited liability companies(LLCs),partnerships, or proprietorshipsとして分類することにより個人所得税として申告する強い動機が生まれた

・法人申告から個人申告への切り替えは富裕層をより富裕にしない

・単に個人所得として表れるだけだ

・2002からの上位1%の個人納税申告に占める事業所得の割合は27%だ

・1981には7.8%だった

・これらを図1に示す

・広く報道された上位1%の所得シェアの上昇の大部分は、この所得申告シフトによる

・内国歳入庁のエコノミストKelly Luttrelは述べている

・S-corporationの長期の上昇は四つの法律の変更から来ている

・Tax Reform Act of 1986,Revenue Reconciliation Act of 1990,Revenue Reconciliation Act of 1993,Small Business Protection Act of 1996(銀行にSubchapter S corporationsとして登録することを認めた)

・1986からS-corporationとしての申告は年率9%のペースで伸びている

・同期間に、Subchapter-Cとして課税可能な法人は1.3%のペースで減少している

・所得申告のシフトには三つのタイプがある

・(1)法人と個人の間の納税申告のシフト

・(2)インセンティブ・ストックオプションとキャピタルゲインとして課税される制限株、給与所得として課税される非適格ストックオプションの間のシフト

・(3)納税申告される投資所得と繰り延べされる貯蓄勘定の間のシフト

・ここでは(1)しか調整しないが、この調整後には1988から2003の上位1%の所得シェアの上昇が大部分消えることを表2に示す

・表2の第一列はPiketty-Saezの推計だ

・表2の第二列はPiketty-Saezの推計からS-corporations, LLCs, and other businessesから来る個人申告を除いてある

・1987まで両者の差はわずかだった

・だが、2004には両者に4%ポイントの差ができた

・ここでの調整は多くの要素の一つに過ぎない

・だが、この要因だけでも、納税申告データを所得シェアの比較に用いるのには問題があることが浮き彫りになる

Increasingly Invisible Investment Income

・もし、低所得層または中間所得層の所得の多くの部分が納税申告されていなかったら、上位1%の所得シェアは過大評価されることになる

・1980年代以前にはほぼすべての投資所得(配当、利子、キャピタルゲイン)は個人税として申告されていた

・近年では、優遇措置のある401(k)s, Individual Retirement Arrangements(IRAs), and 529 college savings plansなどの口座が急増している

・これらは納税申告されていない

・税優遇口座に蓄えられた利益は、キャピタルゲイン、配当、利子が所得であるのと同じ意味で所得だ

・この要因は分母を減少させることにより上位1%の所得シェアを上昇させる

・対照的に、上位1%の投資所得はいまだ申告されたままだ

・様々な優遇口座が作られ拡大していった時、課税可能な口座から繰り延べまたは控除される口座へとどのぐらいシフトが起こるか活発な議論があった

・この大規模なシフトにも関わらず、所得分布の変化を調べるのに納税申告データを用いることの妥当性に関する議論はほとんど行われなかった

・MITのJames Poterbaは1998には中間所得層の資産の32.1%は繰り延べ口座であると推計した

・2002の終わりには1010兆円が税繰り延べプランで、そのうち900兆円が引き落とし時に課税可能であるとCBOは述べる

・その1010兆円が7%のリターンを稼ぐなら、初年度に投資所得だけで70兆7000億円になるだろう

・これらは納税申告のデータには表れない

・その大部分は引き出し時に通常所得として表れる

・しかしそれには多くの時間がかかる(または世代)

・これらの貯蓄口座が普及する前は、投資所得のほとんどは課税所得として申告されていた

・今日では、中間所得層の投資所得のほとんどは課税されることはない

・納税データの使用は、90年代と比べて70年代に中間所得層が多額のキャピタルゲイン、配当、利子所得を得ていたかのように見せてしまう

・その結果、上位1%の所得/全体の所得の比率は分母が縮小することにより上昇してしまう

・納税データから消えたその他の種類の所得がある

・納税申告における基本的な所得の定義であるadjusted gross incomeは所得のすべてを把握しているわけではない

・さらにadjusted gross incomeベースの個人所得の推計は納税申告されたadjusted gross incomeよりも大きい

・The Bureau of Economic Analysisはこのadjusted gross income gapが1988の9.7%から1994の12.7%へ、さらに2003の14.4%へ拡大していると推計している

・上位1%がこのギャップの5%を占めると仮定して、2003にはこれにより1%ポイントの所得シェアの上昇の理由になる

Top 1 Percent of What?

・メディアはこの最も基本的な質問に答えることがない

・「何の」上位1%なのか?

・ほとんどの人は上位1%とその他の所得シェアが、1パーセンタイルの「世帯、または家族」の所得と想定している

・実際は世帯や家族(はるかに少ない)ではなく、課税単位を意味している

・Piketty and Saezは平均的世帯所得は平均的課税単位所得よりも28%高いと述べる

・あるケースではその差はもっと大きい

・二人の未婚者が一緒に住んでいて一つの世帯を形成するが課税単位は二つであったとする

・彼等の世帯所得は1課税単位あたりの所得の二倍大きい

・または投資所得が7万5000円(申告義務がある)を超える未成人のいる世帯を想定する

・実際には裕福な世帯なのに、Piketty-Saezの推計では極端に貧しい課税単位として表れる

・さらに、彼等はすべての所得を計測していない

・彼等はSocial Security, Temporary Assistance for Needy Families, the Earned Income Tax Credit, Supplemental Security Income, or other government programs等を所得に含めていない

・すべての所得が含まれていないので上位1%の所得のシェアについて示すことはできない

・1970には賃金と給与は個人の所得の65.8%を占めていた

・移転支出は8.5%だった

・2005には賃金と給与は55.3%を占め、移転支出は14.5%を占めるようになった

・これらを無視することは上位1%の所得シェアが上昇したように見える(その他の所得が除かれているので)

・上位1%の所得シェアは上位1%の所得を分子、全体の所得を分母に取った比率だ

・分母から移転支出を除くことは、この比率を実際よりも大きくさせる

・さらに、移転支出が全体の所得に占める割合が上昇しているのでこの比率を上昇させ続ける要因になる

Income Share Trends Since the 1980s

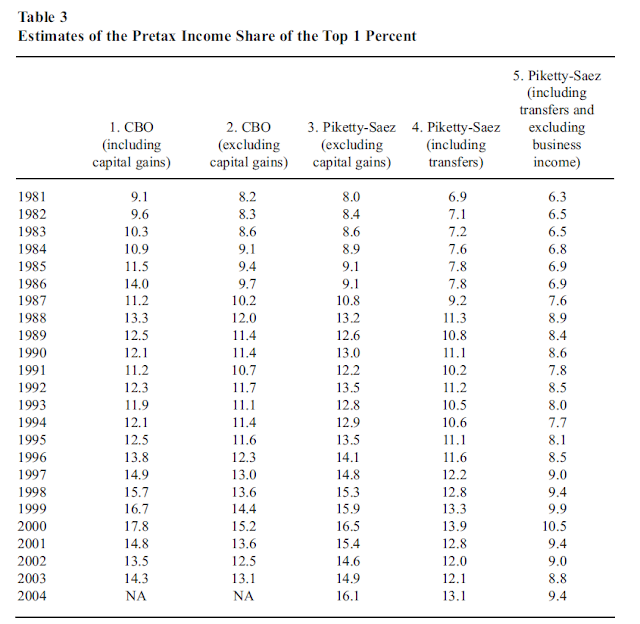

・表3に上位1%の所得シェアに対するキャピタルゲインと移転支出の効果を示す

・第一列はキャピタルゲインを含めた上位1%の所得シェアのCBOの推計を示した

・CBOの推計とPiketty and Saezの推計をより比較できるように、第二列はキャピタルゲインを調整した

・実現したキャピタルゲインを含めると推計が大幅に変動する

・1986の上位1%の所得シェアに4.3%ポイント追加され、同様に2000には2.6%ポイント追加される

・CBOの推計は移転支出を含んでいる

・第二列の調整されたCBOの推計は第四列の調整したPiketty-Saezの推計(キャピタルゲインを除き、移転支払を含めてある)と比較可能だ

・二つのCBOの系列のどちらも1980年代から現在まで、上位1%の所得シェアの上昇を示していない

・上昇傾向を発見したというものは大抵所得シェアの数字が相対的に低い年から始めて、例年以上に高い年で終了している

・そしてその間の変化を示して上昇傾向があると主張している

・キャピタルゲインを含むCBO系列は1990年代の株式市場の上昇期を含む

・だがキャピタルゲインを除いてもこの系列は上昇している

・1986以降に与えられた非適格ストックオプションが1991のリセッション以降からの株式市場の回復により実行されたためと思われる

・1993の税法の改正がこれに貢献した

・表3の最後の二列は最も重要だ(図2にも示してある)。

・これらは単に移転支出(BEAの個人所得データから)をPiketty-Saezの計測した総所得に付け加えただけだ

・この推計の中では全体の所得がより速く成長しているので、上位1%の所得シェアの上昇トレンドは消失する

・1988から2003にかけて、移転支出が分母に含められた時には0.8%、含められなかった時には1.7%の上昇になる

・表3の第五列(図2の最下線)は、移転支出を分母に含め事業所得を分子から取り除いてある

・これは上位1%の非事業所得を表す(大部分が給与、行使されたストックオプション、配当)

・Piketty-Saezの結果は二つの要因に依存している

・(1)全体の所得から移転支出を取り除くこと

・(2)法人税から個人税への申告シフトを実際の所得の増加のように取り扱うこと

・ここまでの結果をまとめると、2003までは(1)と(2)の要因で大部分説明ができる

・上位1%の所得シェアの上昇は1986から1988のうちに起こった

・1997にキャピタルゲイン税率が下げられてからも四年間上昇が続いた

・この点は以下で説明する

Before-Tax and After-Tax Income

・CBOの納税申告に基づく推計も同様の欠点を抱えている

・だがCBOは独自に税引き後の推計も行っている

・CBOの税引き後の推計は1984の9.9%から1986に13.2%に上昇した後、1988に12%になっている

・株式市場が好調だった1997から2000に掛けて上昇した後、2001から2003までには1988の水準まで下落した

・2001に12.6%、2002に11.5%、2003に12.2%だ

・エコノミスト誌が起こったとほのめかしたような連続した上昇トレンドを見出すことは困難だ

・CBOは、対照的に、可処分所得の分布を調査している(高所得者からの税を除いて、低所得者に移転支出を加える)

・CBOの所得の範囲にも、非課税の地方債の利子所得を含むという問題がある

・このせいで1986の前後でデータを比較するのが難しくなる

・1987以前にはこの利子所得は納税申告されていなかった

・1970年代(投資への税率が70%を超えていた)に高額納税者に大人気だったこの所得を納税申告のデータでは示すことができない

・これが納税申告のデータが過去との比較に適さないもう一つの理由だ

・上位1%により支払われた実効個人所得税率のCBOによる推計も目を引く

・1979の実効税率は21.8%(最高税率は70%)で、1988の実効税率は20.7%(最高税率は28%)、2003の実効税率は20.8%(最高税率は35%)だった

・最高税率が低下したのに納税額にほとんど影響がなかったのが信じられないというのであればこの点は課税所得弾力性の章で説明する

Capital Gains and Stock Options

・所得シェアの研究においてキャピタルゲインの取り扱いは様々な問題をはらむ

・CBOの推計は納税申告された、キャピタルゲインの全体のうちのわずかな部分しか含んでいない

・税繰り延べ貯蓄口座や、1997以降の持ち家の売却、未実現のキャピタルゲインを含んでいない

・各年に実現したキャピタルゲイン額は税率に大きく影響を受けることが知られている

・1986の大幅な上昇は1987の増税を避けたためであるとCBOは推計している

・また1997-2000に税率が28%から20%に下げられた時にも大幅に上昇した

・Piketty and Saezはキャピタルゲインを基本とする系列から除いている

・だが他の系列では含めている

・この違いを調べることによりキャピタルゲインの重要性が見えてくる

・図3は所得全体に占めるキャピタルゲインの割合を示している

・(1)インセンティブ・ストックオプション(キャピタルゲイン税率が適用される)または制限株(同様)から(2)非適格ストックオプション(所得税率が適用される)へと大幅な切り替えがあった(最高税率とキャピタルゲイン税率が並んだため)

・1987の後の10年間のキャピタルゲインのシェアの平均は7.3%に下がった

・経営幹部にとって、キャピタルゲインのシェアの低下は、給与、ボーナス、非適格ストックオプションからの受取の増加を反映しているにすぎない

・受取形態の変化は彼等の所得に影響を与えないが、Piketty-Saezの推計はキャピタルゲインが除かれているため影響を受ける

・このため、彼等の推計は1979から1986にかけて1987から1995に対して相対的に低められている(キャピタルゲインのシェアが大きかったのに、それが取り除かれているから)

・そしてこの両期間にかけて見掛けの上昇を作り上げた

・この形態の申告シフトが、上位1%の所得シェアを1986の前と後で正しく比較できない別の理由だ

・キャピタルゲインの実現は所得の概念として意味のあるものではないし、未実現のキャピタルゲインの代理指標ともならない

・株を売ることは(資産としての)家を売ることや車を売ることと変わらない

・それは富を増加させないし、所得でもない

・税率の変化に対する投資家の反応がキャピタルゲインが含まれるか含まれないかに関わらず推計にさらなる問題を引き起こす

・CBOの推計(含む)は明らかに、税率の変化に反応した資産売却の時期や頻度によって歪められている

・Piketty-Saezの推計(含まない)は、別の形態の申告シフトによって歪められている

・キャピタルゲインとしてSchedule Dに申告される報酬と、行使時に給与としてW-2に申告される報酬の間の代替によって

・重要な例外は役員に与えられるストックオプションとその他の従業員に与えられるストックオプションだ

・ストックオプションの一定割合は非適格で、行使された時にW-2に給与として申告される

・インセンティブストックオプションは行使されてからもしばらく保持されなければならない

・それゆえ長期キャピタルゲインとして課税される

・制限株も長期間保持され、うまくいけばキャピタルゲイン課税として売却できる

・John Karl Scholzは述べる

・近年、報酬体系に重要な変化があった

・特に非適格ストックオプションの使用の急激な拡大があった

・外部からは上位1%の所得のかなりの割合を占めるように見えただろうと

・1970年代以前にはストックオプションからの利益は個人税として課税されていない

・それゆえ個人納税申告には記載されておらず、納税申告データは偏った推計を与える

・1972以前には、通常所得に対する最高税率は70%で、税率に敏感な役員はインセンティブストックオプションの形で受け取る交渉をすることに神経を尖らせていた

・はるかに低い25-34%のキャピタルゲイン税率で課税されるからだ

・1972以降に与えられた非適格ストックオプションから得られる利益はすべて勤労所得として50%低い税率が適用される

・ただし、行使権を得て、かつ行使したときからさらに3-10年後にではあるが

・1980以前のストックオプションの行使から得られる利益はキャピタルゲインとして表れる

・それゆえ1970年代の給与データからは不可視になっている

・これも1970年代のデータと比較が出来ない理由だ

・給与に対する最高税率が50%から28%に下げられた時、1988まで非適格ストックオプションを現金化するのを遅らせる巨大な動機を与えた

・これが給与所得が1988に急激に上昇した理由の一つだ

・そして1987にキャピタルゲイン税率が20%から28%に引き上げられたので、過去のインセンティブストックオプションを1986に現金化する動機を与えた

・それがキャピタルゲインを含むCBOの推計が、1988よりむしろ1986に最も上昇した理由だ

・両年の年間所得の急激な上昇は、単にいつ所得が実現したであろうかの時期の問題だ

・1986には給与税が下げられ、キャピタルゲイン税が引き上げられたので、非適格ストックオプション(給与として課税)の使用を促し、インセンティブストックオプション(キャピタルゲインとして課税)の使用は強く制限されるようになった

・その効果は1986から1988への巨額な申告シフトとして表われる

・1988から1992の間に与えられた非適格ストックオプションは1991から1995までは行使権がない

・1991のリセッション時にそのようなオプションを行使しようとする人は少ない

・そのオプションの大部分が行使されるだろうとしたら時期は1993だ

・その年に税率が引き上げられた

・これは税率に反応していないことを意味しない

・非適格ストックオプションは与えられてから行使されるまで3-10年を要し、その間に単にルールが変わっただけだ

・株式ブーム時に現金化されたストックオプションの大部分は給与とされたのに対し、1970年代の類似のストックオプションは給与データの中に表われなかった

・ストックオプションの行使時期とキャピタルゲインの実現時期を選べるので、好況期に大部分を申告し、不況期にほとんど申告をしない

・結果として、格差を計測するのには逆説的な状況を生み出している

・不況は失業率と貧困率を上昇させる傾向があるはずだが、この基準によると格差は減少することになる

・キャピタルゲインが発生しないし、ストックオプションが行使されないからだ

・Piketty-Saezのようなキャピタルゲインを含まない推計でさえ、例外なく、不況期と株式市場が下落している時には格差が縮小している

・上位1%のシェアは、1920、1929-32、1938、1949、1953、1957-58、1960、1970、1975-76、1981、1991、2001-2001に下落している

CEOs and Celebrities

・Piketty and Saezが挙げる上位1%の所得シェアの上昇の理由としてCEOの給与の上昇がある

・CEOの市場は英語圏に限られているのでなぜ英語圏でこの指標が上昇しているのかの説明として用いられる

・上位1%の課税所得者は140万人以上いる

・Piketty and Saezが唯一証拠として提示したものは、毎年変化する上位100人のCEO(特定年度にストックオプションを実行したであろう)のサンプルだけだ

・さらにPiketty-Saezが推計したその100人の平均給与は2000から2003にかけて54%以上下落した(4040億円から1850億円に)

・この大幅なCEOの給与の下落は上位1%の所得シェアの下落と明らかに一致しない

・そもそも大きな影響を与えると考える理由がない

・2003年の上位100人のCEOの給与の合計は1850億円で、上位1%の所得の合計である88兆6500億円のわずか500分の1でしかない

・図4にS&P500のCEOの給与の上下落を示す

・S&P500指数自体の動きと殆ど一致している

・これはCEOの給与が株式市場のパフォーマンスと強く結びついていることを示している(Piketty-Saezのサンプルでは上位100人のCEOの給与の78%はストックベース)

・CEOの給与は上位1%の所得シェアの上昇の説明として明らかに不十分だ

・普通の数百万人の従業員への非適格ストックオプションの浸透のほうがはるかにもっともらしい説明だ

・上位1%の所得シェアは1997年から2000年にかけて上昇し2001年から2003年にかけて下落した

・この関係はキャピタルゲインを除いても成り立つので、非適格ストックオプションが支配的要因であったことを示唆する

Reported Income Depends on Marginal Tax Rates

・所得申告シフトは課税(対象)所得の弾力性というもっと根源的な現象の表面にすぎない

・限界税率の下落は課税所得を様々な形に分散させる

・取締役はこじんまりした給与や特典よりも株を要求するかもしれない

・企業家はさらなる事業を始めるかもしれない

・高額納税者の配偶者は労働市場に参加するかもしれない

・以前は地下経済で働いていた者は仕事につくかもしれない

・専門職についている者は以前より仕事に取り組み、退職を先延ばしにするかもしれない

・取締役は特典よりも現金を望むかもしれない

・投資家は税額控除のある債権の保有を減らして株を取引するかもしれない

・納税者は以前ほど課税控除に熱心に取り組まなくなるかもしれない

・多くの研究が、最高限界税率に直面する所得が税率の変化に極めて敏感であることを示している

・課税所得の弾力性とは限界税率が変化した時、どのぐらい申告所得が変化するかを意味している

・Wojciech Kopczukは全納税者に関して弾力性が0.53と報告している

・The Federal Reserve’s Adam Looney and Harvard’s Monica Singhalは基準年次の所得が350万円から850万円の家族に関して0.75であると報告している

・高額納税者に焦点をあてた研究ではさらに高い弾力性が示されている

・低いものでは(Jon Gruber and Emmanuel Saez)、1000万円超の所得がある納税者は0.57だ

・高いものでは(Martin Feldstein)、1に近い

・最高税率が40%から30%に下落すれば、納税者の手元に残る資金は17%上昇する

・弾力性1は、申告される所得もまた17%上昇するだろうことを意味する

・追加の100ドルが40%で課税されていた場合(40ドル)には、歳入庁は117ドルに30%の税率が課された35ドルを受け取るだろう

・課税所得弾力性の研究が示したのは、最高税率の引き下げは申告所得の大幅な上昇を伴うということだ

・実際その通りのことが起こった

・Emmanuel Saezによると、「1980年代の減税は上位1%の所得シェアの変動は減税に対して大幅に、即時に反応を示すことの著しい証拠になった、そしてその規模は高額所得者で最大になる」と述べた

・キャピタルゲインに関して、弾力性はさらに高くなる

・この分野で認められている研究では平均で0.9だ

・1997年の減税時に大幅に上昇したであろうことを暗示する

・図3にそれが表われている

・Raj Chetty and Emmanuel Saezは2003年に配当税率が35%から15%に下げられた時に、配当支払が上昇したのを示した

・2002から2004の間に、納税申告上の配当所得の額はおよそ二倍になった-10兆3200億円から19兆8800億円-

・配当税率の減少は表2にある2004年の所得シェアの上昇の説明の手助けになる

・この配当支払の増加は単に所得申告シフトの表れだ

・これらの研究にも関わらず、Piketty and Saezは大陸欧州で所得シェアが安定的な一方、英語圏で上昇したのはわからないと困惑する

・課税所得弾力性の研究が示唆する結果が表れただけだと解釈すれば何一つ不思議なことはないというのに

・フランスで上位1%の所得シェアが安定的な一方、アメリカや他の税率を引き下げた国で上昇していることが予想できる

・最高税率を半分に引き下げた国(アメリカ、イギリス、インド、ニュージーランド)では所得シェアが上昇している

・半分ほどではないにしても引き下げた国(カナダ、オーストラリア、)では上昇幅は相対的に小さい

・ほとんど変化のない国(フランス)では変化は小さい

・これらの国際比較はアメリカでの課税所得弾力性の推計と整合的だ

・これは上位1%が実際に持っている所得や財産がどれぐらいあるかを示すというより、彼等がどう税率に反応するかを示しただけだ

Income Trends since the 1970s

・2004年のコラムでクルーグマンは、「Thomas Piketty and Emmanuel SaezはCBOのデータから1973から2000の間、低位90%の納税者の実質所得が7%下落した事を確証した」と述べた

・クルーグマンにとっては、その事例が中間所得層の生活水準の長期下落を意味しているように聞こえるようだ

・クルーグマンの驚くほど不正確な主張はPiketty-Saezの推計を経済学者でさえいかに無批判に受け入れるかの良い実例となっているようだ

・Piketty and Saezは、「我々のデータは上位層の所得と財産のシェアに限られていて、その他の層の所得分布に関してわずかな情報しか含んでいない」と最近認めた

・さらに彼等の2001年の論文から(図A-1)は逆の印象を受ける

・グラフは低位90%ではなく低位99%の納税者の実質所得が停滞(下落ではなく)していることを示しているように見える

・だが、そのグラフの脚注で彼等は、「(停滞を示すグラフとは違い)1973から2000の間、低位99%の納税者の平均所得は実質で40%上昇していただろう、仮にすべての移転所得が含まれたら(+7%)、CPI-U-RSが使われたら(+13%)、特に、所得が一人あたりで定義されていたら(+20%)」と説明する

・低位99%の一人あたり実質所得の40%の上昇は、低位90%の納税者の所得が7%下落するのをほとんど不可能にする

・さらにCBOの推計は1979年からで、1973年ではない

・CBOの推計は低位80%の納税者の平均実質所得が課税前で12%、課税後で15%上昇したことを示した

・中間層の課税後実質所得は389万円から447万円に上昇した

・統計局の推計では第一四分位の平均所得は327万円から406万円に上昇した-1973年から2000年にかけて-

・すなわち、低位80%の課税後実質所得が24%上昇したことを統計局は示している-上昇のほとんどは1982年以降に起こっている-

・統計局の推計は低位80%の所得上昇率が加速していることを実際に示している

・1970から1980では、上昇率が7.6%だったのが、1980から1990では9.6%へ、1990から2000では12.4%へ加速している

・Piketty-Saezの推計を除くと、1980年代後半からは、所得、財産、賃金、消費に関して格差の拡大を示すデータはわずかしか存在しない

・統計局の伝統的な手法では、1993の調査方法の変更による一度限りの急激な上昇を除いて、ほとんど変化がない

・図5に上位5%の世帯所得シェアを示してある

・1993から2004まで20%から21%の間を行ったり来たりしている

・統計局の推計はPiketty-Saezの推計と対照をなしている

・上位5%の課税単位所得シェアは統計局のよりずっと高く、株式市場の変動とともに連動していて、個人納税申告上の事業所得とも、強く連動している(両者ともキャピタルゲインと移転支払を取り除いてあるというのに)

・統計局の上位5%の所得シェアの推計は、ここで説明した理由により、Piketty-Saezの推計に対して疑問を投げかける

・統計局はジニ指数も調べている

・既に述べた1993のデータの不連続性にも関わらず、課税後移転後世帯所得のジニ指数は上昇していない

・1986年0.409、1993年0.398、2002-2003年0.394だ

・課税後移転後ジニ指数は分位数の平均所得に基づいている事に注意が必要だ

・例えば上位5-20%の平均所得は中央所得よりもずっと大きい

・他のグループと違って、極端な外れ値を除く天井がない

・だから最上位グループとその他のグループの平均所得を比較することは誤解につながる

・表4に所得グループ毎の実質所得中央値を示す

・Federal Reserve Board’s Survey of Consumer Financesを参照した

・1989から2004まで、第九、第十十分位の実質所得中央値は20%上昇した

・第一、第二四分位(ようするに低所得層)も20%とほぼ同じだ

・20年間格差が拡大し続けたという印象は、消費や賃金のデータとも一致しない

・2005年に発表された労働局の研究によると、消費格差を示すジニ指数は、1986年0.283、1990年0.293、1994年0.294、1999年0.281、2001年0.280でほとんど変化していない

・1986年に比べて最近の数値は生活水準(消費)で見て指数が下落している

・Wojciech Kopczuk and Emmanuel Saezは資産格差を調査している

・彼等は1980年代に上位1%の資産シェアは1970年代のリセッション前の水準に戻っただけで、1990年代はそのシェアは安定していると結論している

・David Card and John DiNardoは1980年以前には賃金格差は上昇していない事、80年代の上昇の85%は1985年以前に起こったことを示した

・1988から2000の間、賃金格差に目立った変化がないと結論づけた

・多くの研究は、所得、賃金、資産、消費の格差が1981から1986の間にいくらか上昇したことを示した

・だが1981年は急激なスタグフレーションや株式や債権価格の下落などを経験した特殊な基準年だった