・ウォールストリート占拠運動でスローガンになった所得上位1%の云々は元々Thomas Piketty and Emmanuel Saezの2001年の研究が基になっている(という事は知られていない)

・今までの所得格差の研究と違い、彼らは内国歳入庁の納税申告のデータを用いて所得上位1%の納税者の所得が全体の所得に占める割合が上昇していることを示した

・今までの研究には、聞き取り調査であるためあまり正確でない、高額所得は上限値が定められ一定の上限値にまとめられる(トップコーディング)という問題点が指摘されていた

・納税申告のデータを用いることにより彼らはこれらの問題点を克服しようと試みた

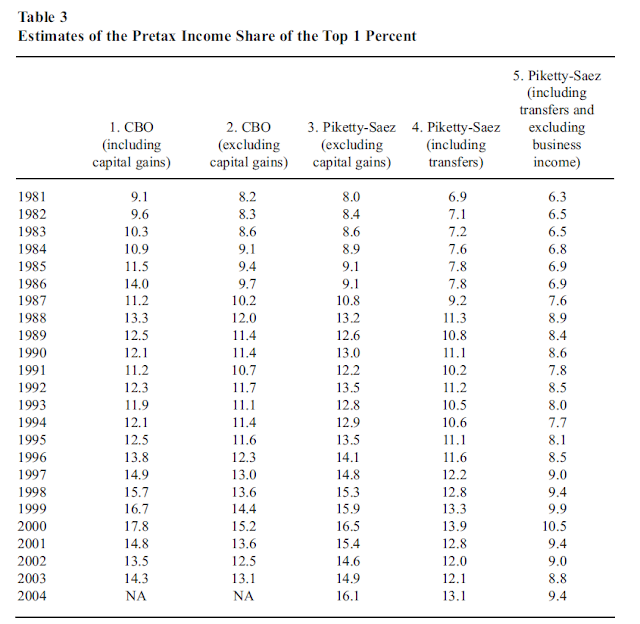

・彼らは所得上位1%の所得シェアが70年代の8%から15%まで上昇していることを示して、メディアの注目を集めた

・だが、この方法には税制の変更に極めて弱いという問題点が以前から知られていた

・1980年代以降、アメリカで様々な税制の変更が行われてきた

・1986年のTax Reform Act(以下TRA1986)が代表的なものだ

・個人最高税率が50%から28%に引き下げられた

・1985、1986年には所得上位1%の所得シェアは9.1%だったが、税率引き下げ後の1988年には13.2%に上昇した

・この間にC-corporationsからS-corporationsへの大幅な申告の切り替えがあった

・C-corporationsでは法人所得として、S-corporationsでは個人所得として申告される

・所得上位1%の納税に占める事業所得の割合は1981年の7.8%から2002年の27%にまで上昇した

・この申告シフトだけで所得上位1%の所得シェア拡大に4%ポイント寄与している

・さらに近年では一般層に優遇措置のある貯蓄口座が急速に普及している(401(k)sなど)

・この口座内の資金は引き落とし時まで課税されない

・課税されないということは当然納税申告のデータにも表われない

・所得上位1%の所得シェア=所得上位1%の所得/全体の所得なので、分母が過小評価される

・2002年ではこれらの口座残高は1010兆円に上っている

・これが通常のリターンを稼ぐとすると利子だけで70兆7000億円になるだろうと試算されている

・これは所得上位1%の所得88兆6500億円に匹敵する

・納税申告における所得の計算方法であるadjusted gross incomeは所得と見做して妥当と思われるものを所得のうちに認めていない

・さらに納税申告はadjusted gross incomeのすべてを捕捉しているわけではない

・BEAはadjusted gross incomeに基づく個人所得の推計と納税申告された個人所得の差が1988年の9.7%から1994年の12.7%へ、さらに2003年の14.4%へ拡大していると推計している

・所得上位1%がこの差の5%を占めたと仮定すると、所得シェアの1%ポイントの上昇の理由になる

・彼らの推計の中には政府のプログラムが含まれていない

・1970年には賃金と給与は所得の65.8%を占めていた

・移転支出は8.5%だった

・2005年では賃金と給与が占める割合は55.3%まで低下し、代わりに移転支出が14.5%を占めるようになっている

・CEOの給与の上昇をPiketty and Saezは所得シェア上昇の理由として挙げたがそれは違う

・2003年の所得上位100人のCEOの給与の合計は1850億円で、所得上位1%の所得の合計である88兆6500億円のわずか500分の1でしかない

・高額納税者に申告シフトが顕著なのはこの層の課税所得弾力性が高いからだ

・多くの研究が、最高限界税率に直面する所得が税率の変化に敏感であることを示している

・所得上位1%により支払われた実効個人所得税率をCBOが試算している

・1979年の実効税率は21.8%(最高税率は70%)で、1988年の実効税率は20.7%(最高税率は28%)、2003年の実効税率は20.8%(最高税率は35%)だった

・課税所得弾力性の研究が示したのは、最高税率の引き下げは申告所得の大幅な上昇を伴うということだ

・Emmanuel Saezによると、「1980年代の減税は所得上位1%の所得シェアの変動は減税に対して大幅に、即時に反応を示すことの著しい証拠になった、そしてその規模は高額所得者で最大になる」と以前には語っていた

・最高税率を半分に引き下げた国(アメリカ、イギリス、インド、ニュージーランド)では所得シェアが上昇している

・半分ほどではないにしても引き下げた国(カナダ、オーストラリア、)では上昇幅は相対的に小さい

・ほとんど変化のない国(フランス)では変化は小さい

・これらの国際比較はアメリカでの課税所得弾力性の推計と整合的だ

・これは所得上位1%が実際に持っている所得や財産がどれぐらいあるかを示すというより、彼等がどう税率に反応するかを示しただけだ

・2004年のコラムでクルーグマンは、「Thomas Piketty and Emmanuel SaezはCBOのデータから1973年から2000年の期間に、所得低位90%の納税者の実質所得が7%下落していることを説得的に示した」と述べた

・ところが(私たちからの批判を受けた)Piketty and Saezは、「我々の推計は所得上位層の所得と財産のシェアしか対象にしておらず、その他の層の所得分布がどのようになっているのかは我々のデータからは分からない」と最近になってようやく彼の主張を渋々と否定するようになった

・そのグラフの脚注で彼らは、「1973年から2000年の間、仮にすべての移転所得が含まれたら(+7%)、CPI-U-RSが使われたら(+13%)、所得が一人あたりで定義されていたら(+20%)、所得低位99%の納税者の平均所得は実質で40%上昇していただろう」と小さく説明している(メディアの前ではそのことに言及することは一切ない)

・所得低位99%の一人あたり実質所得の40%の上昇は、所得低位90%の納税者の所得が7%下落したという主張をほとんど不可能にする

・センサスの推計は所得低位80%の所得上昇率が加速していることを示している

・1970年から1980年では、上昇率が7.6%だったのが、1980年から1990年では9.6%へ、1990年から2000年では12.4%へ加速している

・Piketty-Saezの推計を除くと、1980年代後半からは、所得、財産、賃金、消費に関して格差の拡大を示すデータはわずかしか存在しない

・図5に所得上位5%の世帯所得シェアを示してある

・1993年から2004年まで20%から21%の間を往復しているだけだ

・センサスの所得上位5%の所得シェアの推計は、ここで説明した理由により、Piketty-Saezの推計に対して疑問を投げかける

・センサスはジニ指数も調べている

・課税後移転後世帯所得のジニ指数は上昇していない

・1986年0.409、1993年0.398、2002-2003年0.394だ

・課税後移転後ジニ指数は分位数の平均所得に基づいている事に注意が必要だ

・例えば所得上位5-20%の平均所得は中央所得よりもずっと大きい

・他のグループと違って、極端な外れ値を除く天井がない

・だから所得最上位グループとその他のグループの平均所得を比較することは誤解につながる

・表4に所得グループ毎の実質所得中央値を示す

・1989年から2004年まで、第九、第十十分位の実質所得中央値は20%上昇した

・第一、第二四分位(ようするに低所得層)も20%とほぼ同じだ

・20年間格差が拡大し続けたという印象は、消費や賃金のデータとも一致しない

・2005年に発表された労働局の研究によると、消費格差を示すジニ指数は、1986年0.283、1990年0.293、1994年0.294、1999年0.281、2001年0.280でほとんど変化していない

・1986年に比べて最近の数値は生活水準(消費)で見て指数が下落している

・Wojciech Kopczuk and Emmanuel Saezは資産格差を調査している

・彼等は1980年代に所得上位1%の資産シェアは1970年代のリセッション前の水準に戻っただけで、1990年代はそのシェアは安定していると結論している

・David Card and John DiNardoは1980年以前には賃金格差は上昇していない事、80年代の上昇の85%は1985年以前に起こったことを示した

・1988年から2000年の間、賃金格差に目立った変化がないと結論づけた

・多くの研究は、所得、賃金、資産、消費の格差が1981年から1986年の間にいくらか上昇したことを示した

・だが1981年は急激なスタグフレーションや株式や債権価格の下落などを経験した非定型な基準年だった

各所得階層ごとの所得の中央値の1989年から2004年までの変化率

0 件のコメント:

コメントを投稿